ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن طفیل القیسی 1110 میں اندلس یا سپین کے شہر غرناطہ کے قریب پیدا ہوئے۔عرب ماہرعلوم ابنِ ماجہ کے شاگرد تھے۔

ایک نومولود بچہ ایک ایسے جزیرے پر تنہا پروان چڑھتا ہے جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ استاد۔ وہ فطرت سے سیکھ کر نہ صرف بقا کے طریقے دریافت کرتا ہے بلکہ عقل اور روحانیت کی روشنی سے خدا کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر جب وہ تہذیب یافتہ دنیا میں جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہر کوئی سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور واپس خلوت میں لوٹ جاتا ہے۔

یہ بچہ بارہویں صدی کے ایک فلسفیانہ ناول، حَیّ ابن یَقظان‘ کا مرکزی کردار ہے جسے ابنِ طفیل نے تحریر کیا ہے۔

ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن طفیل القیسی 1110 میں اندلس یا سپین کے شہر غرناطہ کے قریب پیدا ہوئے۔عرب ماہرعلوم ابنِ ماجہ کے شاگردتھے۔

ڈائی سیکشن اور پوسٹ مارٹم کے ابتدائی حامی

انھوں نے طب کا پیشہ اپنایا۔

جان مکگِنِس نے اپنی کتاب ’کلاسیکل اریبیک فلاسفی‘ میں لکھا ہے کہ ایک طبیب کی حیثیت سے وہ ڈائی سیکشن یاتشریحِ اعضا اور پوسٹ مارٹم کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے اور اس رجحان کا اظہار ان کے ناول میں بھی ہوتا ہے۔

انھوں نے ’رَجَز طويل في الطب‘ بھی لکھی۔ بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا طریقہ بیان کرتی یہ طویل نظم عربی بحر رَجَز میں لکھی گئی ہے اور حال ہی میں مراکش میں دریافت ہوئی ہے۔

پہلے مختلف عمال کے معاون رہے بعد میں الموحد حکمران ابو یعقوب یوسف کے وزیر اور قاضی کے منصب پر فائز ہوئے۔

فلسفہ اور فلکیات کے ماہر

فلسفی ابنِ رشد کو بھی شاہی دربار تک پہنچانے کا سہرا ان ہی کے سر ہے۔

سید حسین نصر اور اولیورلیمن نے ’ہسٹری آف اسلامک فلاسفی‘ میں لکھا ہے کہ ابن رشد بیان کرتے ہیں کہ ابن طفیل نے کس طرح انھیں ارسطو کی شرحیں لکھنے کی ترغیب دی۔

ابن رشد، ابن طفیل کی سبکدوشی کے بعد 1182میں ان کے جانشین بنے؛ ابن طفیل چند برس بعد 1185میں مراکش میں وفات پا گئے۔

مہاژلو بوژووچ نے ’دی پروسیس آف سولائزیشن۔۔ حَیّ ابن یَقظان‘ میں لکھا ہے کہ ابن طفیل کا فلکیات میں کام تاریخی لحاظ سے نہایت اہم تھا، کیونکہ انھوں نے بطلیموسی نظریات کو رد کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔

تاریخ میں اس واقعے کو اندلسی بغاوت کہا جاتا ہے، جہاں ابن طفیل نے اپنے شاگرد نور الدین البِطروجی سمیت بہت سے لوگوں کو بطلیموسی نظریات ترک کرنے پر آمادہ کیا۔

وہ اسلامی فلکیات کی ترقی میں ایک مؤثر شخصیت تھے۔ سٹینفرڈ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی سے پتا چلتا ہے کہ بعد کے کئی فلکیات دانوں اور محققین نے ان کے خیالات پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی۔

نبیل ماتر نے اپنی کتاب ’ابن طفیل‘ میں لکھا ہے کہ ان کے کام سے البطروجی، ابو عبداللہ محمد بن العبّار، عبد الواحد المراکشی، احمد محمد المقری، اور ابن الخطیبسمیت بہت سے اسلامی فلسفی، مصنفین، اطبا اور ماہرین فلکیات متاثر ہوئے۔

سائنس اور آرٹ کے باہم مربوط اظہار

ابنِ طفیل عرب دنیا کے اولین ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔

عقلیت پسند دانشور، شاعر، انشا پرداز، افسانہ نگار اور نقاد نیاز فتح پوری نے علوم قدیم و جدید کے عالم مولانا ابوالکلام آزاد کے ذکر میں لکھا ہے کہ ایک بار حکمائے اسلام کے سلسلہ میں ابنِ طفیل کا ذکر آگیا تو مولانا نے ان کی کتاب ’حَیّ بن یقظان‘ کی ساری داستان ایک نشست میں اس طرح سنا دی گویا وہ اس کے حافظہوں۔

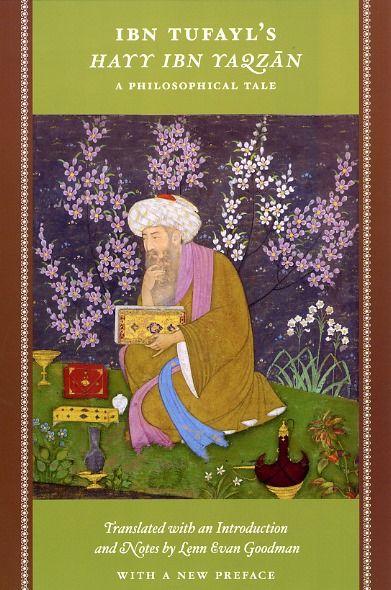

ہنری کاربن نے انسائیکلوپیڈیا آف فلاسفی میں لکھا ہے کہ لاطینی زبان میں فلاسفس آٹوڈیڈیکٹس کے نام سے جانا گیا۔ یہ فلسفیانہ تمثیلی ناول ابنِ سینا کے فلسفےاور تصوف سے متاثر ہے۔

یہ ایک ایسے خود سیکھنے والے جنگلی بچے کی کہانی ہے جو ایک ہرنی کی پرورش میں ایک ویران جزیرے پر تنہا زندگی گزارتا ہے، اور بغیر کسی انسانی رابطے کے محض عقل اور منظم تجزیے کے ذریعے سچائی تک پہنچتا ہے۔

’ناول کے کرداروں۔۔۔ حَیّ بن یَقظان، سَلَمان، اور اَسال۔۔۔ کے نام ابن سینا کی حکایات سے لیے گئے ہیں، اور ناول کا عنوان بھی ابن سینا کے ایک فلسفیانہ افسانے سے لیا گیا۔ ابن طفیل نے یہ جان بوجھ کر کیا تا کہ ابن سینا کے فلسفے کی طرف اشارہ کر سکیں‘۔

ابن طفیل نے یہ ناول امام غزالی کی کتاب ’تہافۃ الفلاسفہ‘ کے جواب میں لکھا۔

تیرہویں صدی میں ابن النفیس نے اسی کے ردِعمل میں ’الرسالة الکاملیة في السيرة النبوية‘ تحریر کی، جسے مغرب میں ’تھیولوجس آٹوڈیڈیکٹس‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

مارٹن وائن رائٹ نے اخبار گارڈین میں ایک مضمون میں لکھا ہے کہ حَیّ بن یَقظان نے نہ صرف عربی ادب بلکہ یورپی ادب پر بھی گہرا اثر ڈالا، اور سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں یہمغربی یورپ میں ایک مؤثر اور مقبول ترین کتاب بن گئی۔

جی جے ٹومر نے اپنی کتاب ’ایسٹرن وزڈم اینڈ لرننگ‘ میں بتایا ہے کہ اس کتاب نے کلاسیکی اسلامی فلسفے اور جدید مغربی فلسفے دونوں پر ’گہرا اثر‘ ڈالا۔

اس کتاب کا لاطینی زبان میںترجمہ 1671 میں ایڈورڈ پوکاک جونیئر نے کیا۔ انگریزی زبان میں اس کا پہلا ترجمہ 1708 میں سائمن اوکلی نے شائع کیا۔

نوال محمد حسن اور بعض دیگر مصنفین کے مطابق ممکن ہے کہ ان ہی تراجم نے ڈینیئل ڈیفو کو ’رابنسن کروسو‘ لکھنے کی ترغیب دی ہو جو ایک ویران جزیرے کی کہانی ہے۔

جی اے رسل نے ’دی اییبک انٹرسٹ آف دی نیچرل فلاسفیز ان سیونٹینتھ سنچری انگلینڈ‘ میں لکھا ہے کہ یہ ناول ممکنہ طور پر جان لاک کے ’صاف تختی‘ کے نظریے کی بنیاد بھی بنا۔ لاک کے مطابق انسان ابتدا میں ایک خالی تختی کی مانند ہوتا ہے، جس پر تجربات سے علم لکھا جاتا ہے۔

لاک کا یہ مضمون جدید مغربی فلسفے میں تجربیت کے بنیادی ماخذ میں شمار ہوتا ہے، اور اس نے ڈیوڈ ہیوم اورجارج برکلے جیسے روشن خیال فلسفیوں کو متاثر کیا۔

حَیّ کے مادیّت پر خیالات، کارل مارکس کے تاریخی مادیت سے بھی کسی حد تک مشابہ ہیں۔

رسل سمیت مختلف مورخین کا کہنا ہے کہ ابن طفیل کی کتاب کے اطالوی ترجمے سے متاثر ہونے والے دیگر یورپی مصنفین میں گوٹفریڈ لائبنز، میلکیسیڈیک تھیوِنو، جان ویلس، کرسچیان ہیوگنز، جارج کیتھ، رابرٹ بارکلی، کوئیکرز، سیموئل ہارٹلب اور والٹیر شامل ہیں۔

نادیہ مفتونی نے ابن طفیل کے حَیّ بن یَقظان کو سائنس اور آرٹ کے باہم مربوط اظہار کا ایک شاندار نمونہ قرار دیا ہے، جو انسانی تشریحِ بدن، پوسٹ مارٹم، اور اندرونی اعضا کے معائنے جیسے سائنسی موضوعات کو ادب کے دائرے میں لاتا ہے۔

اردو کے علمی و ادبی جریدے نگار کے 1955 میں شائع ہونے والے ایک شمارے کے مطابق ابنِ طفیل کی عربی زبان میں لکھی اس کتاب سے نصیر الدین طوسی اورعبدالرحمٰن جامی نے بھی استفادہ کیا ہے۔

ابن طفیل نے نہ صرف سائنس اور فلسفے کو ایک نئی زبان دی بلکہ ادب کو وہ جہت بخشی جو صدیوں بعد بھی فکر و نظر کو جلا بخشتی ہے۔

نگار میں لکھا ہے کہ اس کتاب سے مغربی مصنفین نے بھی بہت فیض حاصل کیا ہے۔

’انگریزی زبان کے ناول ٹارزن میں ہیرو کی تربیت کا تصور اسی کتاب سے استفادہ کا ثبوت ہے۔ ناول رابنسن کروسوکی تخلیق میں بھی اس کے مصنف ڈینیل ڈیفو نے اسی ناول کی تقلید کی ہے۔

لئیون گوئٹے نے حَیّ بن یَقظان کے مقدمہ میں لکھاہے کہ رابنسن کروسو میں فرائی ڈے کا کردار،ابن طفیل کے ایککردار، اسال، کا چربہ ہے اور اس میں جو فلسفیانہ نکتہ سنجی اور حکیمانہ موشگافیاں پائی جاتی ہیں وہ بھی اسی سے ماخوذ ہیں لیکن اسلوب عصرِ جدید کے مطابق ہے۔

’جوناتھن سوِفٹ اپنی کہانی گلیورز ٹریولزکی تالیف میں حَیّ بن یَقظان ہی کے مرہونِ منت ہیں۔ بون یونیورسٹی کے پروفیسر روڈلف نیس نے اپنے ناول خاندان سوئزر لینڈ میں اسی عربی کتاب کا تتبع کیا ہے‘۔

گیری ویسٹال کی ادارت میں چھپنی والی کتاب ’گلوبل سائینس فکشن: ایسیز آن دی انٹرنیشنل امیجینیشن‘ میں لکھا ہے کہ حَیّ بن یَقظان کی کہانی ابتدائی عربی قیاسی ادب کی ایک نمایاں مثال کے طور پر سامنے آتی ہے۔

'اسے ایسی تحریر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس نے مغربی ادب پر اثر ڈالا، مثلاً ڈینیئل ڈیفو کی ’رابنسن کروسو‘، ایڈگر رائس بورو کی ’ٹارزن آف دی ایپس‘ اور رڈیارد کپلنگ کی ’دی جنگل بک‘۔

لیکن ایمانوئیل پیرالدو ’تھری ہنڈرڈ ایئرز آف رابنسونیڈز‘ میں لکھتے ہیں کہ ایسی تعبیرات جو مماثلتوں پر زور دیتی ہیں، حیرت انگیز طور پر اہم اختلافات کو نظرانداز کر دیتی ہیں۔

شامی مصنف اورانگریزی ادب کیاستاد سمر العطار کیکتاب ’دی وائٹل روٹس آف یورپین اینلاٹنمنٹ‘ ایک مضامین کا مجموعہ ہے جوابن طفیل کے یورپی مفکرین پر اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔

العطار کے مطابق حَیّ ابن یَقظان کو ’سائنسی انقلاب‘ اور یورپی روشن خیالی کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

اس ناول میں پیش کیے گئے خیالات مختلف صورتوں میں تھامس ہابز، جان لاک، آئزک نیوٹن، اور ایمانوئل کانٹ کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔

لیکن اگر ابن طفیل کی وہ بنیادی اقدار۔۔۔ جیسے مساوات، آزادی، اور رواداری۔۔ جنھیں یورپی روشن خیالی کے مفکرین نے اپنے نظریات کی بنیاد بنایا اور جو بالآخر فرانسیسی انقلاب کی راہ ہموار کرنے کا سبب بنیں، تو ان ہی نظریات نے اندلس (جنوبی سپین) اور باقی اسلامی دنیا میں عقلیت کے دور کا خاتمہ بھی نشان زد کیا۔

’ابن طفیل کے فلسفے کو کئی صدیوں تک اپنایا، بدلا اور نئے انداز میں پیش کیا جاتا رہا۔ مگر وہ شخصیت جس نے اتنا بااثر ناول تحریر کیا، خود تاریخ کی گرد میں گم ہو گئی۔‘