بی-29 پراجیکٹ اس پوری جنگ کا سب سے مہنگا پراجیکٹ ثابت ہوا۔ اس پر آنے والی لاگت ایٹم بنانے والے مین ہیٹن پراجیکٹ سے بھی 50 فیصد زیادہ تھی۔ اگر آج کے زمانے کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو اس پر آنے والی لاگت لگ بھگ 55 ارب ڈالرز بنتی ہے۔

یہ جنوری 1940 کی بات ہے جب امریکی فوج کی ایئر کور (یو ایس اے اے سی) نے ہوائی جہازز بنانے والی پانچ امریکی کمپنیوں سے دنیا کا سب سے بڑا بمبار جہاز بنانے کی درخواست کی تھی۔

تب تک امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا لیکن یورپ میں جنگ زوروں پر تھی۔ اس سے کچھ ماہ پہلے ہی نازی جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ پر قبضہ کر کے اسے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔

امریکہ جانتا تھا کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے اور وہ بھی اس جنگ میں کھینچ لیے جائیں گے۔

یو ایس اے اے سی کو ایک ایسا بمبار جہاز چاہیے تھا جو کسی بھی دوسرے جہاز کے مقابلے میں زیادہ اونچائی اور دوری تک پرواز کر سکے۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو دنیا کے سب سے بڑے صنعتی ملک کے لیے بھی مشکل ثابت ہوا۔

پانچ میں سے دو کمپنیوں، ڈگلس اور لاک ہیڈ، نے کام شروع تو کیا لیکن اس کام کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے باعث جلد ہی انھوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔

بوئنگ کمپنی کو اس معاملے میں ایک طرح سے برتری حاصل تھی کیونکہ وہ اپنے نجی پروجیکٹ کے تحت اس ڈیزائن پر کچھ سال پہلے کام شروع کر چکی تھی۔

ایٹم بم سے بھی 50 فیصد مہنگا

بالآخر بوئنگ کا ایکس بی-29 کا ڈیزائن امریکی فوج کا دل جیتنے میں کامیاب ہوگیا لیکن اسے سروس میں شامل ہوتے ہوتے چار سال مزید لگ گئے۔ یہ بی-29 سپر فورٹرس کے نام سے جانا گیا۔

یہ اس وقت تک کا امریکی فضائی انڈسٹری کا سب سے مشکل اور مہنگا پراجیکٹ تھا۔ بعد ازان 1950 اور 1960 کی دہائی میں چلنے والا خلائی پروگرام اس سے بھی زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔

بی بی سی اردو کے فیچر اور تجزیے براہ راست اپنے فون پر ہمارے واٹس ایپ چینل سے حاصل کریں۔ بی بی سی اردو واٹس ایپ چینل فالو کرنے کے لیے کلک کریں

بی-29 پراجیکٹ اس پوری جنگ کا سب سے مہنگا پراجیکٹ ثابت ہوا۔ اس پر آنے والی لاگت ایٹم بنانے والے مین ہیٹن پراجیکٹ سے بھی 50 فیصد زیادہ تھی۔ اگر آج کے زمانے کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو اس پر آنے والی لاگت لگ بھگ 55 ارب ڈالرز بنتی ہے۔

دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی سالوں میں بوئنگ اور دوسری کمپنیوں کی جانب سے بنائے گئے بمبار جہاز 20 ہزار فٹ (چھ کلومیٹر) کی اونچائی پر پرواز کر سکتے تھے۔ آپ جتنی اونچائی پر پرواز کرتے ۃیں اتنی ہی دوری تک جا سکتے ہیں کیونکہ اونچائی پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس سے جہاز پر سوار عملے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔

برطانیہ کے علاقے ڈکسفورڈ میں واقع امیریکن ایئر میوزیم کی کیوریٹر حیٹی ہرن کہتی ہیں کہ اتنی اونچائی پر آپ کو ہر وقت آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ آپ دو منٹ کے اندر بیہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاز کے عملے کو ایسے سوٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو بجلی کی مدد سے گرم رہیں۔

وہ کہتی ہیں کہ عملے کو اتنی اونچائی پر کام کرنے کے لیے دیگر آلات کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔

20 ہزار فٹ کی اونچائی پر پرواز کے لیے حالات مشکل تھے اور بی-29 کو تو 30 ہزار فٹ کی اونچائی پر پرواز کے قابل بنایا جانا تھا۔

اس کے لیے بوئنگ نے ایک پریشرآئیزیشن کی تکنیک اپنائی جس سے جہاز کے کیبن میں بھی سطحِ زمین جیسا ہی آکسیجن اور ہوا کا دباؤ پیدا کیا جاتا۔ اس تکنیک کے تحت ہوا کو انجنوں سے نکال کر ٹھنڈا اور صاف کرنے کے بعد کیبن میں پمپ کیا جاتا تھا۔ اس سے عملے کو بھاری بھرکم سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس ٹیکنالوجی پر 1920 کی دہائی سے کام چل رہا تھا لیکن اسے پہلی بار بی-29 میں استعمال کیا گیا۔

واشنگٹن ڈی سی میں سمتھسونین نیشنل ایئر اینڈ سپیس میوزیم کے کیوریٹر جیریمی کنی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جہاز کا عملہ باآسانی ہلکے پھلکے فلائٹ سوٹ میں کام جاری رکھ سکتا تھا۔

پورے ہوائی جہاز میں پریشرآئزیشن نہ صرف مشکل بلکہ مہنگا بھی ثابت ہوتاتھا۔

بوئنگ نے اس کا حل یہ نکالا کہ بی-29 میں 11 افراد پر مشتمل عملے کے لیے تین الگ الگ پریشرائزیشن والے کمپارٹمنٹ بنائے۔ ہوائی جہاز کے اگلے حصے میں پائلٹ، کو پائلٹ، بم ایمر، نیویگیٹر، ریڈیو آپریٹر اور فلائٹ انجینئر کے لیے جگہ رکھی گئی۔

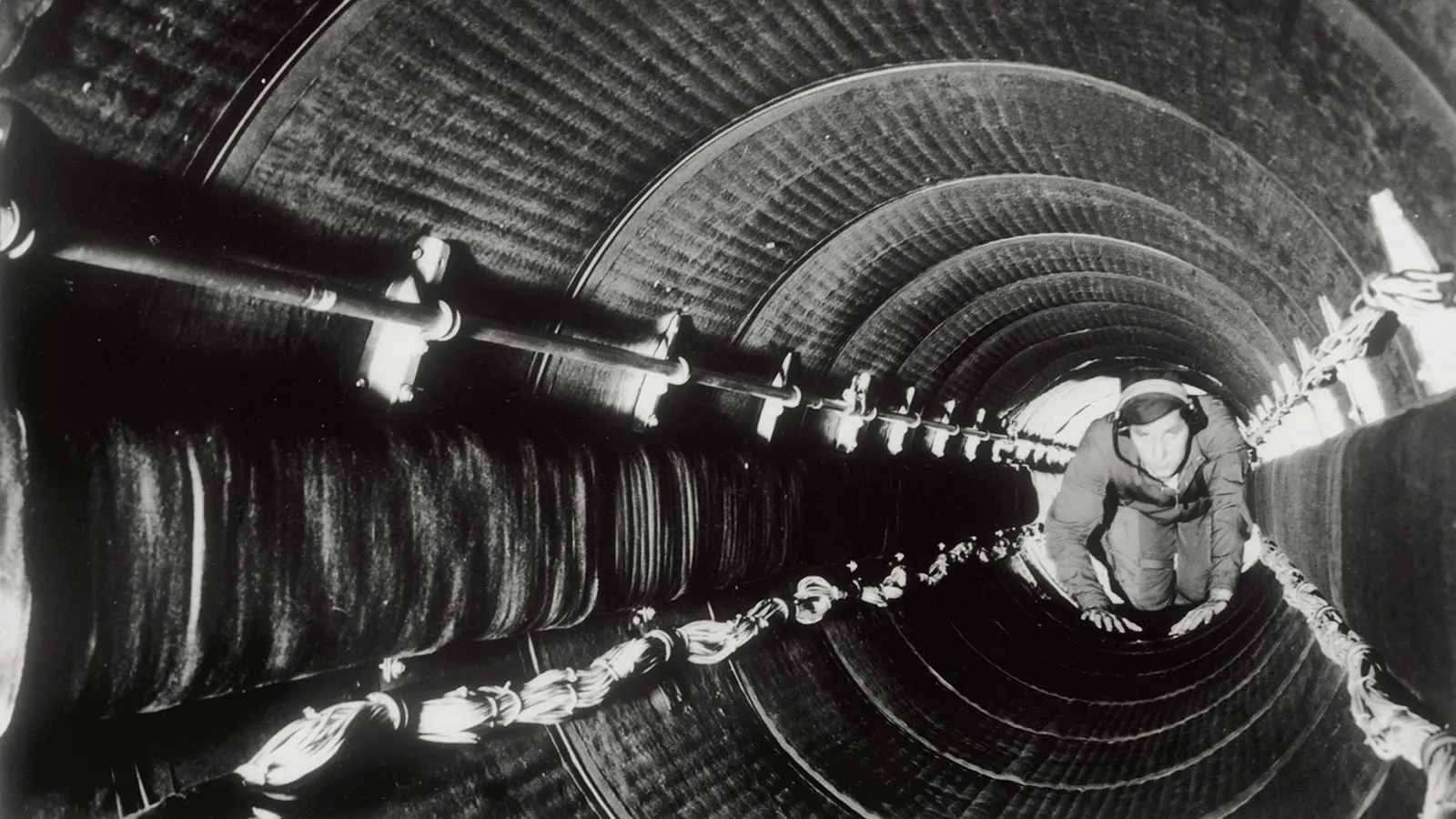

عملے کے پہلے اور دوسرے کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک سرنگ بنائی گئی جہاں سے عملے کے ارکان رینگ کر آ اور جا سکتے تھے۔ درمیانی کمپارٹمنٹ جہاں گنرز اور ریڈار آپریٹر کام کرتے تھے وہاں ایک کیمیکل ٹوائلٹ اور آرام کے لیے کچھ بنکس بنائے گئے تھے۔

ریموٹ کنٹرول بندوقیں

دوسری عالمی جنگ کے دوران حملہ آور طیاروں کی تیز رفتاری کا مطلب یہ تھا کہ بندوق برداروں کے پاس ہدف کو چننے کے لیے محض ایک سیکنڈ کا وقت ہوتا تھا۔ بی-29 کے پریشرائزیشن کمپارٹمنٹ نے ڈیزائنرز کو ایک نئی سمت میں سوچنے میں مدد دی اور انھوں نے ریموٹ کنٹرول بندوقیں بنائیں۔

بندوق برداروں کو اب خود سے نشانہ نہیں لگانا پڑتا تھا۔ ریڈار کی مدد سے فائر کنٹرول نظام خودبخود دشمن کے جہازوں کو نشانہ بناتا، ضرورت پڑنے پر ماسٹر گنر اگر چاہتا تو کچھ بندوقوں کا کنٹرول بھی سنبھال سکتا تھا۔

جب بی-29 خطرے میں نہ ہو تو ان بندوقوں کو دوبارہ جہاز کے اندر کر لیا جاتا تاکہ اس سے جہاز کی رفتار پر اثر نہ پڑے۔

بی-29 میں پہلی مرتبہ پہیوں کے تین جوڑے استعمال کیے گئے جو کہ آج کل کے جہازوں میں عام ہیں۔

دور تک اونچی پرواز کے لیے جہاز کو چار طاقتور انجنوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ڈیزائنرز نے انجن بنانے والی کمپنی رائٹ کے آر-3350 سائکلون انجن استعمال کیے۔

ڈیزائنرز نے انجن ہاؤسنگ کو مزید ایروڈائنامک بنانے کی کوشش کی تو اس سے R-3350 کے پچھلے سیلنڈروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درکار ہوا میں کمی آ گئی اور انجن میں آگ لگنے کا امکان بڑھ گیا۔

دسمبر 1942 میں طیارے کی پہلی پرواز کے دورانچار انجنوں میں سے ایک میں آگ لگ گئی اور پرواز مختصر کرنی پڑی۔ فروری 1943 میں بی-29 کے دوسرے پروٹو ٹائپ، جسے بوئنگ کے چیف ٹیسٹ پائلٹ ایڈمنڈ ٹی ایلن اڑا رہے تھے، کے انجن میں آگ لگ گئی اور یہ طیارہ سیئٹل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔

اس حادثے میں عملے کے تمام 11 افراد، گوشت کی پروسیسنگ پلانٹ میں کام کرنے والے 20 لوگ اور ایک فائر فائٹر ہلاک ہوئے تھے۔

واشنگٹن ڈی سی میں سمتھسونین نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے کیوریٹر جیریمی کنی کہتے ہیں کہ جب ایئر کولڈ ریڈیئل انجن B-29 میں انسٹال کیا گیا تو یہ آئیڈیا اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔

بعد ازاں ریڈیئل ایئر کولڈ R-3350 انجن کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ دیگر ہوائی جہازوں میں بھی استعمال کیا گیا۔

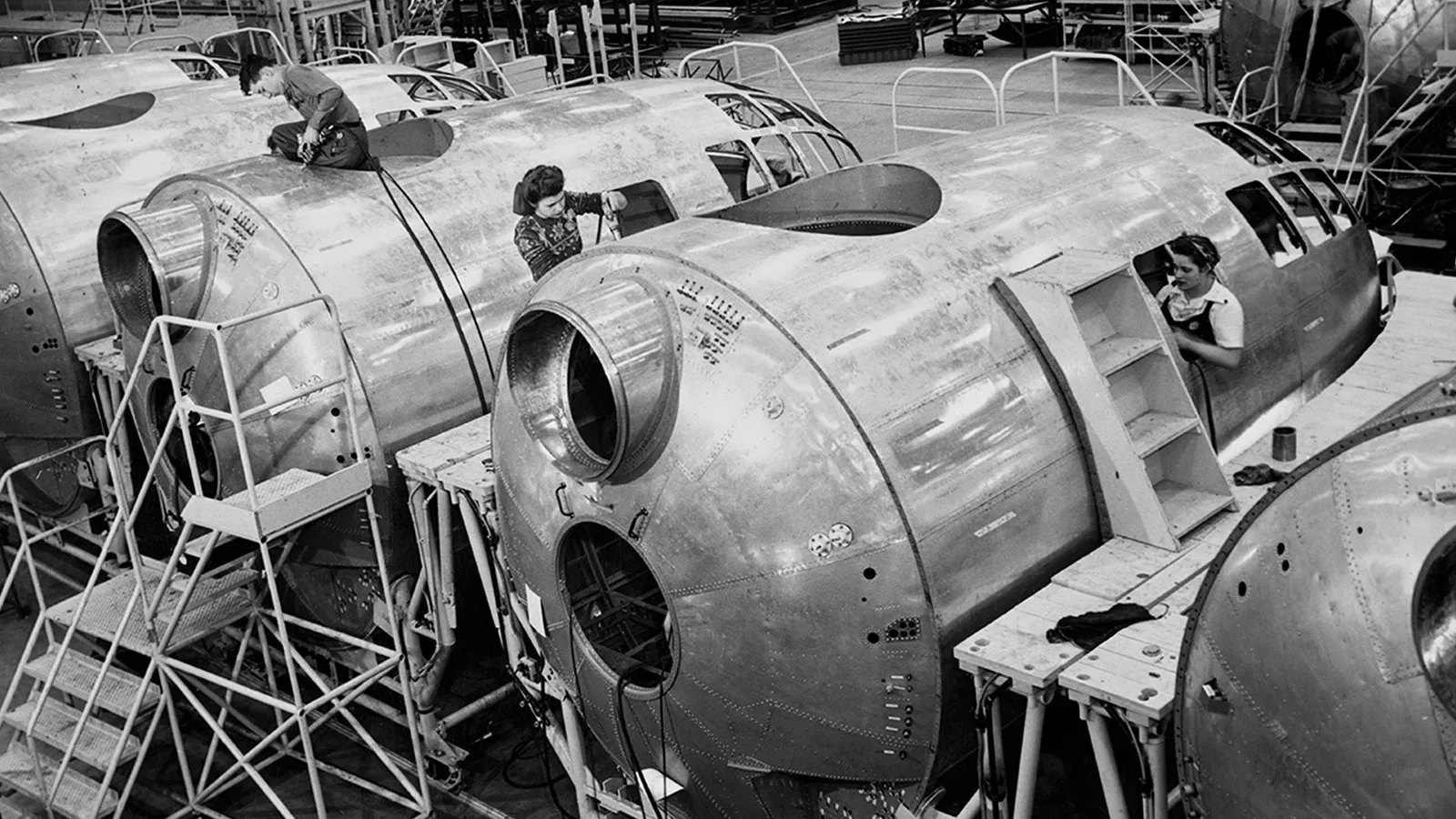

لیکن بی-29 کا انجن ہی اس کا واحد مسئلہ نہ تھا۔ اس دیوقامت جہاز کو بنانے کے لیے چار الگ الگ فیکٹریوں کی ضرورت پڑی۔ اس کے لیے سینکڑوں کاریگروں کو تربیت دے کر ملازمت پر رکھنا پڑا۔

بوئنگ کی کنساس میں قائم فیکٹری اس پروڈکشن کوسنبھال نہیں پا رہی تھی۔

یو ایس اے اے سی کے جنرل ہیپ آرنلڈ کو اس کا حل دھونڈنے کا کام سونپا گیا۔ انھوں نے جنوری 1944 میں اس فیکٹری کا دورہ کیا اور فیکٹری کے ذمہ داروں کو کہا کہ انھیں مارچ تک 175 جہاز تیار چاہیے۔ لیکن دو ماہ میں ایک بھی جہاز تیار نہ ہو سکا۔

طیاروں کی تیاری میں مشکلات اور ہنگامی پلان

بی-29 کو بھی دوسرے طیاروں کی طرح ہاتھ سے بنایا جا رہا تھا لیکن یہ طیارہ دوسرے طیاروں سے بہت مختلف تھا۔

پہلی کھیپ میں تیار ہونے والے بی-29 طیاروں میں سے ہر ایک کا وزن دوسرے سے مختلف تھا۔ ان میں سے صرف 20 فیصد طیارے ہی اڑان کے لیے فیکٹری سے باہر جا سکے۔ کھڑکیوں اور مشاہداتی پینلز کو اتنے برے طریقے سے نصب کیا گیا تھا کہ ان میں سے ہوا جہاز میں داخل ہو جاتی جبکہ طیارے کے بیشتر برقی پلگ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔

آرنلڈ اس پورے منصوبے کو بچانے کے لیے دیگر فیکٹریوں سے تجربہ کار ہوائی جہاز بنانے والے کاریگروں کو لائے۔ بی-29کو دوبارہ کھول کر فٹ کیا گیا تاکہ وہ اڑنے کے قابل ہوں۔ انھیں پونے چھ لاکھ کے قریب برقی پلگ ٹھیک کرنے پڑے اور طیارے کے انجنوں میں درجنوں تبدیلیاں کرنا پڑیں۔

آرنلڈ کا منصوبہ کام کر گیا اور پانچ ہفتوں کی سخت محنت کے بعد پہلے بی-29 طیاروں نے جنوب مغربی چین میں اپنے نئے اڈوں کی جانب طویل پروازیں بھریں جہاں سے انھیں جاپان کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔

پہلے بی-29 طیاروں کو چین کے صوبے چینگڈو میں اتحادی افواج کے اڈے سے اڑایا گیا تھا۔

بی-29 کو صرف بحرالکاہل میں استعمال کیا گیا تھا۔ جرمنی کے خلاف جنگ کے لیے کم فاصلے والے بمبار کافی سمجھے جاتے تھے۔ زیادہ تر بی-29 طیاروں کو بحرالکاہل کے جزیروں پر بنے عارضی ہوائی اڈوں سے اڑایا جاتا تھا۔

انھیں ان مرطوب اور عارضی اڈوں سے اڑانا انتہائی مشکل تھا۔ سابق فلائٹ انجینیئر فریڈ کارل گارڈنر نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں ایک ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ ان کا کام انجن کے درجہ حرارت کی نگرانی کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر گیجز پر ان انجنوں کا درجہ حرارت ’ریڈ لائنز‘ عبور کر جاتا تھا۔

انجنوں پر کم سے کم دباؤ ڈالنے کے لیے بی-29 کے پائلٹ اڑان بھرتے ہی لینڈنگ گیئر کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا اوپر کر لیتے اور ٹیک آف کے بعد طیارے کو کم پاور پر میلوں تک اڑاتے تاکہ انجن آگ نہ پکڑیں۔

ایٹم بم گرانے سے قبل بی-29 کے سب سے متنازع مشن میں سے ایک 9 مارچ 1945 کو ٹوکیو پر کی جانے والی بمباری تھی۔ اس بمباری کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے زائد افراد مارے گئے۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد بی-29 بمبار طیارے کوریا جنگ میں بھی استعمال کیے گئے۔بعد ازاں انھیں فضا سے فضا میں ایندھن بھرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔

سرد جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو معلوم ہوا کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران سوویت یونین میں گرنے والے بی-29 طیاروں کو سوویت یونین نے ریورس انجینیئرنگ کرکے اپنے ایٹمی بمبار بنانے کے لیے استعمال کیا۔

بی-29 کی ساخت پر بنائے گئے سوویت ٹیوپولیف ٹیو-4 کو سوویت ایٹمی بم گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

کنی کہتے ہیں کہ بی-29 محض ایک خوفناک ہتھیار تک محدود نہ تھا بلکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کے بہت دور رست اثرات مرتب ہوئے۔

بی-29 کی صورت میں بوئنگ ایلومونیم کا ایک ایسا جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے پر اتنے بڑے تھے کہ ان میں چار انجن نصب کیے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پریشرآئزیشن تکنیک کو بھی استعمال کرنے میں کامیاب رہے تھے۔

بعدازاں بوئنگ نے بی-29 کو سٹریٹو کروزر 377 بنانے کے لیے استعمال کیا جو ان کا پہلا مسافر جہاز تھا جس میں پریشرآئزڈ کیبن دیا گیا تھا۔

بی-29 بمبار طیاروں کو اڑنے کے لیے لمبے رن ویز کی ضرورت ہوتی تھی۔ کنی کہتے ہیں کہ ان ہی لمبے رن ویز نے آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں بنائے جانے والے ایئرپورٹس کی تعمیر پر اثر ڈالا۔

1940 کی دہائی میں تقریباً 4000 بی-29 جہاز بنائے گئے تھے لیکن آج ان میں سے صرف 22 بچے ہیں۔ ان میں سے دو بی-29 آج بھی امریکہ میں مختلف ایئر شوز میں حصہ لیتے ہیں۔

امریکہ سے برطانیہ لانے کا طویل سفر

امریکہ سے باہر صرف دو بی-29 طیارے موجود ہیں جن میں سے ایک برطانیہ میں کیمبرج شائر میں واقع امپیریل وار میوزیم کے امریکن ایئر میوزیم کے اندر ہے۔ یہ میوزیم رائل ایئر فورس کی سابق ایئربیس پر بنایا گیا ہے۔

ہرن کہتی ہیں کہ ’ہوگ وائلڈ‘ کہلائے جانے والے اس ہوائی جہاز کو 1980 میں امریکہ سے لایا گیا تھا جہاں یہ کئی سالوں سے ایریزونا کے صحرا میں کھڑا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس جہاز کو برطانیہ لے کر آنا تھا۔

بالآخر ایک کانٹریکٹر نے اس کی مرمت کر کے اسے قابلِ پرواز بنانے کی پیشکش کی تاکہ اسے برطانیہ تک اڑا کر لایا جا سکے۔

ہرن کہتی ہیں کہ ’یہ کافی پرخطر تھا۔‘ وہ بتاتی ہیں کہ جب یہ [ڈکسفورڈ میں] اترا تو حفاظتی نقطہ نظر سے موٹر وے بند کر دی گئی تھی۔

دوسری جنگ عظیم کے دیگر طیاروں کے مقابلے میں بی-29 بہت بڑا طیارہ ہے۔ بی-29کی دیوہیکل ٹیل فن کی نوک تین منزلہ عمارت جتنی اونچی ہے۔

ہرن کہتی ہیں کہ بی-29 ثابت کرتا ہے کہ تنازعات کے دوران تکنیکی ترقی کتنی جلدی ممکن ہے۔

بی-29 طیارے کے دو رُخ ہیں - ایک طرف یہ زبردست جنگی مشین ہے جس نے انسانیت کے سب سے تباہ کن لمحات میں اپنا کردار ادا کیا، سوسری جانب یہ جدت کا ایک شاہکار ہے جس نے جدید ہوائی سفر کو شکل دی اور دنیا کو قریب لانے میں مدد فراہم کی۔