ہندوستان سے نیل یورپ لے جانے میں دو سب سے بڑی بحری تجارتی کمپنیوں، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ (ولندیزی) ایسٹ انڈیا کمپنی، نے ایسا نفع پایا کہ یہ ’نیلا سونا‘ کہلایا جانے لگا۔

صنعتی انقلاب کے بعد سوتی کپڑے کی برطانوی صنعت میں نیل کی بڑھتی ضرورت دیکھ کر برطانوی کمپنی نے نیل کی فصل میں سرمایہ لگایا

صنعتی انقلاب کے بعد سوتی کپڑے کی برطانوی صنعت میں نیل کی بڑھتی ضرورت دیکھ کر برطانوی کمپنی نے نیل کی فصل میں سرمایہ لگایا’نیل نہیں اُگائیں گے۔‘

بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو کسانوں، بشنو چرن بسواس اور دیگمبر بسواس، کا کڑکتی آواز میں انگریز نیل دار(نیل کے کاشتکار) کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا تھا کہ 1859 کے موسم بہارمیں گویا مزاحمت کا طبل بج اٹھا۔

عورتیں باہر نکل آئیں، مردوں نے ہل رکھ دیے اور اس طرح انگریز نیل داروں کے خلاف ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز ہو گیا۔

نیلا سونا

مغربی بنگال کے محقق آنند بھٹاچاریا کے مطابق ہندوستان جیسے گرم خطے کے پودے ’انڈیگوفیرا ٹِنکٹوریا‘ کے پتوں کے خمیر کی تلچھٹ سے خشک ڈلے بنا کر بیچے جانے والے اس پائیدار رنگ، یعنی نیل، کی عالمی منڈی میں اُس وقت وہی حیثیت تھی جو کپاس، افیون اور نمک کی تھی۔

ہندوستان سے نیل یورپ لے جانے میں دو سب سے بڑی بحری تجارتی کمپنیوں، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ (ولندیزی) ایسٹ انڈیا کمپنی، نے ایسا نفع پایا کہ یہ ’نیلا سونا‘ کہلایا جانے لگا۔

اٹھارویں صدی میں ڈچ کمپنی تو سمٹ گئی لیکن صنعتی انقلاب کے بعد سوتی کپڑے کی برطانوی صنعت میں نیل کی بڑھتی ضرورت دیکھ کر برطانوی کمپنی نے نیل کی فصل میں سرمایہ لگایا۔

19ویں صدی کے آغاز سے پہلے یورپی ممالک نیل کا زیادہ تر حصول جنوبی امریکا (لاطینی امریکا) سے کرتے تھے، لیکن نپولین جنگوں (1803-1815) کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان میں نیل کی بڑے پیمانے پر کاشت کو فروغ دیا۔

نیل کی زبردستی کاشت اور استحصال

اپنی کتاب ’دی انڈیگو ریبیلیئن‘ میں آنند بھٹا چاریا نے لکھا ہے کہ ’یورپی سرمایہ کاروں کو نیل کی کاشت کے لیے مقامی اداروں اور بینکوں سے مدد دی گئی۔ مقامی زمینداروں کو بھی نیل کی کاشت کی اجازت تھی، لیکن انھیں یورپی کاشتکاروں کے شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔‘

کلیان چودھری اپنی کتاب ’مدھیامک ہسٹری اینڈ اینوارنمنٹ‘ میں لکھتے ہیں کہ بنگال میں نیل کے پہلے کاشتکار ایک فرانسیسی شخص لوئس بوناؤ تھے۔ انھوں نے ہُگلی کے قریب تل ڈانگا اور گوال پاڑا میں سنہ 1777 میں اس فصل کی کاشت شروع کی۔

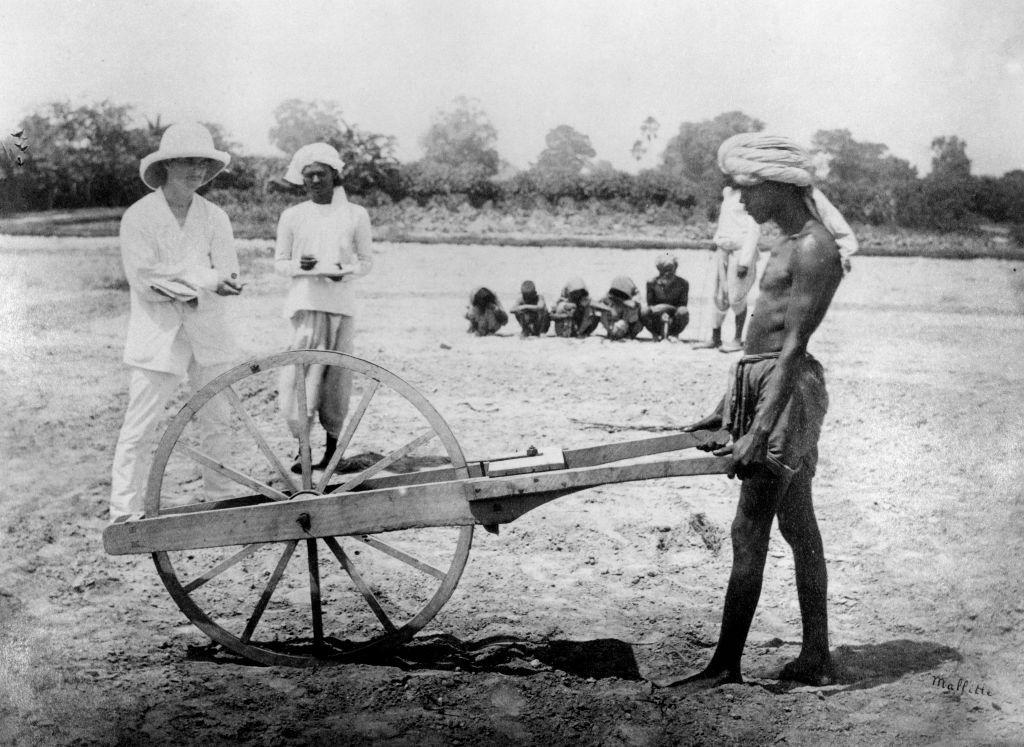

انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے لیے آدم زیدان کی تحقیق ہے کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال اور بہار میں نیل کی کاشت کے لیے ایک استحصالی نظام اپنایا۔ ’اس نظام میں ہندوستانی کسانوں کو، زمین داروں یا انگریز کاشتکاروں (پلانٹرز یا نیل دار) سے زمین کرائے پر اور نیل کی کاشت کے لیے پیشگی رقم لینا پڑتی تھی۔‘

زیدان کے مطابق انیسویں صدی میں برطانوی پلانٹرز نے کسانوں کو خوراک کی فصلوں کے بجائے اپنی بہترین زمین پر نیل اُگانے پر قائل یا مجبور کیا۔

’لیکن مقامی کسانوں کو نیل اُگانے پر بہت کم اجرت ملتی تھی۔ اُس کے مقابلے میں وہ چاول یا دوسری فصلوں پر اس سے کہیں زیادہ کما سکتے تھے۔ اکثر کسان اتنی آمدنی بھی حاصل نہ کر پاتے تھے کہ پیشگی رقم لوٹا سکیں، اور اس طرح وہ قرض اور استحصال کے چکر میں پھنس جاتے تھے۔‘

بلیر بی کلِنگ نے اپنی کتاب ’دی بلیو میوٹنی: دی انڈگو ڈِسٹربنسز اِن بنگال‘ میں لکھا ہے کہ برطانوی کاشتکار کسانوں کو کھانے کی فصلوں کے بجائے نیل اگانے پر مجبور کرتے تھے۔

’وہ ہر کسان پر ایک زبردستی قرض ’دادن‘ عائد کرتے تھے، جو بہت زیادہ سود پر دیا جاتا۔ یہ قرض کسان کی پوری زندگی اس پر بوجھ بنا رہتا، یہاں تک کہ یہ قرض اس کے وارث کو منتقل ہو جاتا۔ کسانوں کو منڈی کی قیمت کا صرف 2.5 فیصد ادا کیا جاتا۔‘

’کسان بمشکل منافع حاصل کر پاتے اور اگر وہ حکم نہ مانتے تو کاشتکار تشدد اور زمین کی قرقی جیسے اقدامات اختیار کرتے۔‘

حکومت کے قوانین بھی کاشتکاروں کے حق میں تھے۔

سنہ 1833 کے ایک قانون کے تحت کاشتکاروں کو کسانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک روا رکھنے کی آزادی تھی۔ نیل کی کاشت سے فائدہ اٹھانے والے زمیندار بھی کاشتکاروں کا ساتھ دیتے۔

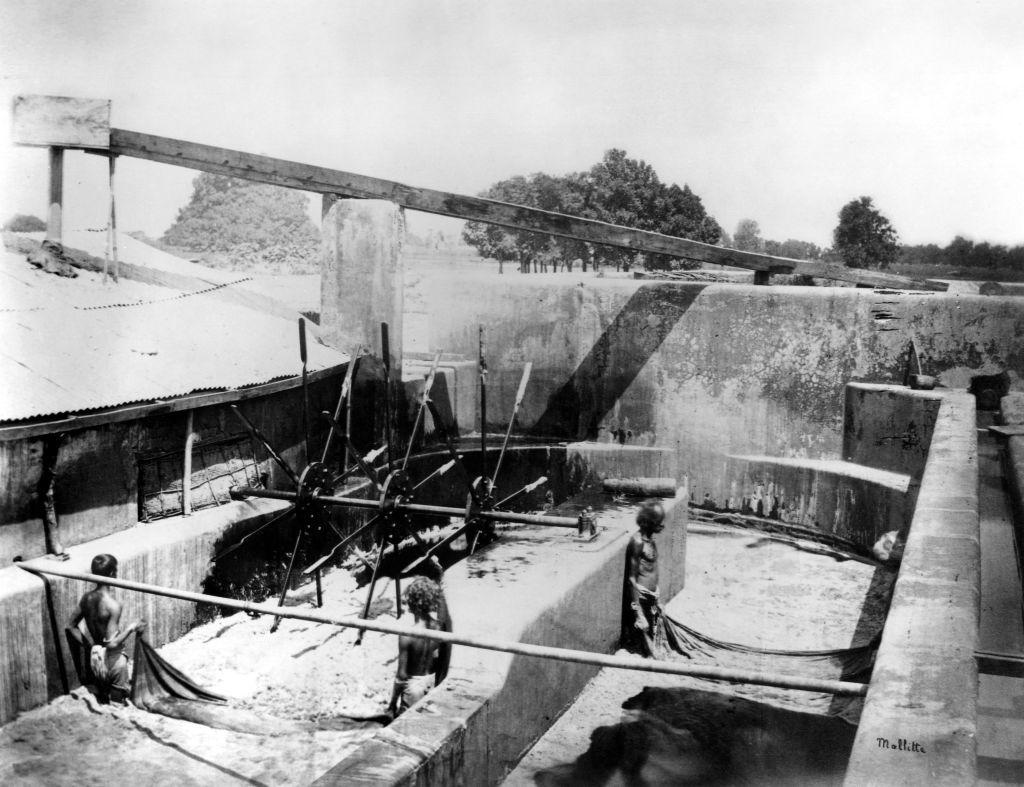

ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام بنگال کے نوابوں کے تحت نیل کی کاشت دیگر علاقوں میں بھی متعارف کرائی گئی، اور 1830 تک بنگال بھر میں ایک ہزار سے زائد نیل کی فیکٹریاں قائم ہو چکی تھیں۔

آنند بھٹاچاریا کے مطابق کچھ نیل داروں نے فصلوں کی گردش کا نظام اپنایا، جس میں نیل کے ساتھ دھان، تمباکو اور دیگر فصلیں بھی اگائی جاتیں۔ لیکن جب کسانوں نے ایک بار دھان اگایا، تو وہ دوبارہ نیل کی کاشت سے گریز کرنے لگے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ نیل کی کاشت میں لگنے والی زیادہ مشقت اور کم معاوضہ تھا۔

1830 تک بنگال بھر میں ایک ہزار سے زائد نیل کی فیکٹریاں قائم ہو چکی تھیں

1830 تک بنگال بھر میں ایک ہزار سے زائد نیل کی فیکٹریاں قائم ہو چکی تھیں’یورپی نیل کاشتکاروں نے اپنی سیاسی تنظیمیں قائم کیں تاکہ وہ نیل اگانے والے علاقوں میں اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ اس کے نتیجے میں زمینداروں اور نیل کاشتکاروں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، جبکہ نیل داروں اور کسانوں کے درمیان بھی تنازع شدت اختیار کر گیا۔‘

انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ نیل کے کاشتکار کسانوں کو نیل اُگانے پر مجبور کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ تشدد کا سہارا بھی لیتے۔

’کوئی کاشتکار کسان کی کھانے کی فصلوں کو جلا دیتا، اس کے مویشی ضبط کر لیتا، اسے مار پیٹ کر قید کروا دیتا، زمین کا کرایہ بڑھا دیتا یا اسے زمین سے نکال باہر کرتا۔‘

'بنگال کے ایک گاؤں سے شروع ہونے والی بغاوت جو پورے مشرقی ہندوستان میں پھیل گئی‘

پہلے تو کسانوں نے اس ظلم کے خلاف حکام پر مقدمات دائر کیے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔

مغربی بنگال سٹیٹ آرکائیوز سے منسلک بھٹاچاریا کے مطابق پھر اس ظلم وستم کے خلاف کسانوں نے بغاوت کر دی۔

’بنگال کے ایک گاؤں سے شروع ہوئی یہ بغاوت آہستہ آہستہ ہندوستان کے مشرقی حصے میں پھیل گئی۔ نیل کے گوداموں کو آگ لگا دی گئی، اُن کی یومیہ سپلائی روک دی اور نیل کے بیج برباد کر دیے گئے۔ کئی کاشت کاروں پر عوامی عدالتی مقدمہ چلا کر انھیں علامتی سزائیں سنائی گئیں۔‘

’تمام مذاہب کے کسان اس بغاوت میں شریک تھے۔ مسیحی مشنریوں نے بھی نیل کے تاجروں کے خلاف کسانوں کی حمایت کی۔ اس بغاوت کا مقصد معاشی آزادی تھا۔‘

حکومت نے پولیس اور فوج کے ساتھ دو بحری جنگی جہاز باغیوں کی سرکوبی کے لیے ندیا، جیسور اور دیگر متاثرہ علاقوں میں بھیجے۔

جب یہ مزاحمت پھیلنے لگی، تو کلکتہ میں نیل داروں کی ایسوسی ایشن نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ کسانوں کو مجبور کرنے کے لیے ایک قانون نافذ کرے۔ اس کے نتیجے میں 1860 کا ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت نیل کی کاشت سے انکار کو مجرمانہ فعل قرار دے دیا گیا۔

گیارھواں ایکٹ نامی اس قانون کا منشا یہ تھا کہ جہاں کہیں کسانوں نے تاجروں سے زرِپیشگی قبول کیا ہے انھیں نیل کی کاشت کرنا ہو گی ورنہ انھیں دس روپے فی بیگھا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور تین ماہ قید بامشقت کی سزا دی جائے گی۔

نیل داروں نے اس قانون کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہاں تک کہ ضلعی حکام بھی نیل داروں کی مدد کے لیے آگے آ گئے۔ لیکن کسانوں نے ہار نہیں مانی۔

پھر یہ بغاوت تیزی سے مرشدآباد، بربھوم، بردوان، پبنا، کھلنا اور جیسور تک پھیل گئی۔ بردوان کے علاقے کالنا میں شایامل منڈل نے اس بغاوت کی قیادت کی۔ اُنھوںنے ’مِرتِکا‘ نامی ایک رسالہ شائع کیا جس میں نیل کے کاشتکاروں کے مظالم اور کسانوں کی بدحالی پر روشنی ڈالی گئی۔

1860 کے ایکٹ کے تحت نیل کی کاشت سے انکار مجرمانہ فعل قرار دے دیا گیا

1860 کے ایکٹ کے تحت نیل کی کاشت سے انکار مجرمانہ فعل قرار دے دیا گیااس تحریک کے دیگر رہنماؤں میں پبنا کے مہیش بنرجی، مالدہ کے فرائضی رہنما رفیق منڈل، کھلنا کے قادر ملا، سندربن کے رحیم مالا، رانا گھاٹ کے گوپال چودھری کے علاوہ تعلیم یافتہ طبقہ بالخصوص ہریش چندر مکھرجی، دین بندھومترا، موہن گھوش اور جیمز لانگ شامل تھے۔

ہریش چندر مکھرجی ایک صحافی تھے جنھوں نے نیل کی کاشت کرنے والے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور برطانوی حکومت کو اصلاحات پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے اخبار’دی ہندو پیٹریاٹ‘ میں کسانوں کی شدید مشکلات کو تفصیل سے بیان کیا۔

اسی طرح، بنگالی ڈراما نگار دین بندھو مترا نے 1860 میں شائع ہونے والے اپنے مشہور ڈرامے ’نیل درپن‘ میں نیل کے کسانوں کی حالتِ زار کو دکھایا۔ اس ڈرامے نے بنگالی معاشرے میں ایک فکری بیداری پیدا کی اور پڑھے لکھے طبقے کی ہمدردیاں کسانوں کے ساتھ ہو گئیں۔

نیل درپن کی مقبولیت کے بعد، بنگال کے گورنر کے سیکریٹری ڈبلیو ایس سیٹن کار نے عوامی جذبات کو سمجھنے کے لیے اس ڈرامے کا انگریزی میں ترجمہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے یہ کامریورنڈ جیمز لانگ کو سونپا۔ جب یہ ترجمہ برطانوی حلقوں میں پھیل گیا، تو نیل داروں نے حکومت کے خلاف جانے کے بجائے جیمز لانگ پر مقدمہ دائر کر دیا۔

’بہت سے کاشتکار گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے، زمیندار بھی بغاوت کرنے والے کسانوں کا نشانہ بنے‘

’بہت سے کاشتکار گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے، زمیندار بھی بغاوت کرنے والے کسانوں کا نشانہ بنے‘عدالت نے ریورنڈ لانگ کو ہتک عزت کا مجرم قرار دیتے ہوئے ہزار روپے جرمانہ اور ایک ماہ قیدکی سزا سنائی۔ ان کا جرمانہ ایک مقامی ہندوستانی نے فوراً ادا کر دیا۔ سیٹن کار, جنھوں نے یہ ترجمہ کرایا تھا مستعفی ہو گئے جبکہ گورنر جے پی گرانٹ اپنے عہدے پر برقرار رہے۔

ایک ماہ کی قید کے بعد، ریورنڈ لانگ نے ’سٹرائیک بٹ ہیئر‘ نامی پمفلٹ لکھا، جس میں انھوں نے نیل کے نظام پر برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کردہ رپورٹس کے اقتباسات شامل کیے۔

کسان منظم تھے اور گاؤں گاؤں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ اس بغاوت میں ہندو اور مسلمان دونوں کسان شریک تھے، اور عورتیں بھی ہاتھوں میں ہانڈیاں اور برتن لے کر مردوں کے شانہ بشانہ لڑیں۔

’ابتدائی طور پر کئی زمینداروں نے بھی ان کی اس جدوجہد کی کسی حد تک حمایت کی۔‘

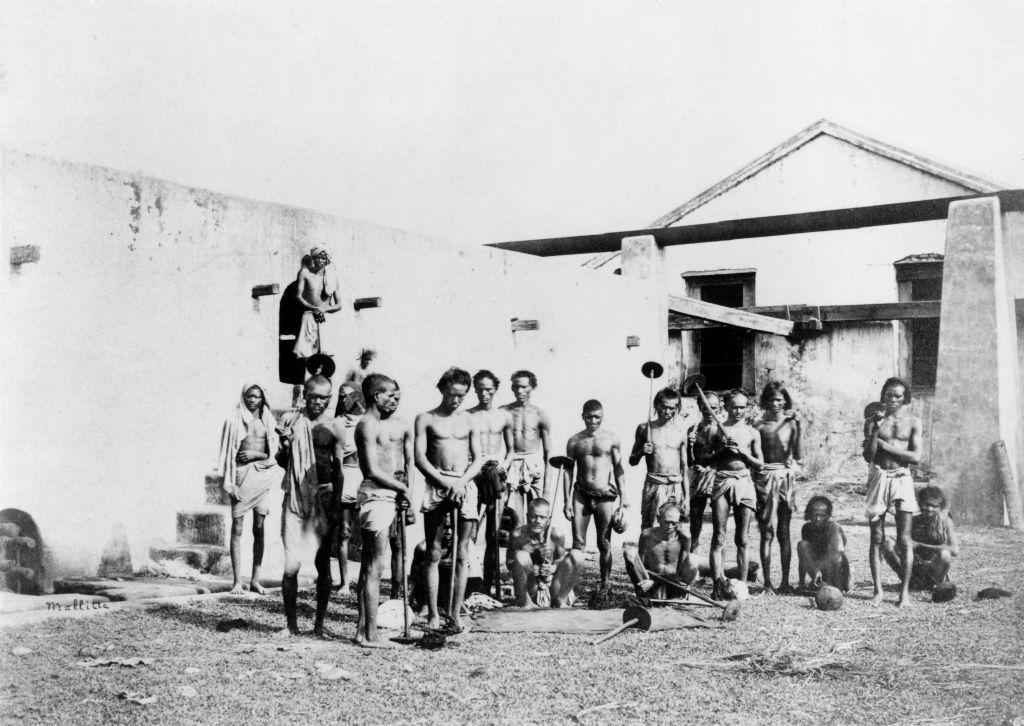

نیل کے کاشتکاروں نے کرائے کے مسلح افراد کی جماعتیں تیار کیں اور باغی کسانوں کے ساتھ مسلسل جھڑپیں شروع کر دیں۔

سبھاش بھٹاچاریا اپنی کتاب ’دی انڈیگو ریوولٹ آف بنگال‘ میں لکھتے ہیں کہ کسان رہنما گوپال منڈل نے اپنے ڈیڑھ سو پُرعزم کسان ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا اور اُن غنڈوں کو پسپا کر دیا جنھیں نیل کے کاشتکار لارمور نے کسانوں کو ڈرا دھمکا کر نیل کی کاشت پر مجبور کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

’بہت سے کاشتکار گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے۔ زمیندار بھی بغاوت کرنے والے کسانوں کا نشانہ بنے۔‘

اگرچہ بغاوت کو آخرکار نیل کے کاشتکاروں کی کرائے کی فوجوں نے کچل دیا، لیکن اس سے پہلے یہ نیل کی پیداوار کو عارضی طور پر مفلوج کر چکی تھی۔ کاشتکاروں نے سینکڑوں کسانوں پر نیل کے معاہدے توڑنے کے مقدمات قائم کیے، جن کی پیروی پر سترہ ہزار روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی۔

مؤرخین نے نشاندہی کی ہے کہ سنہ 1857 کی جنگِ آزادی کے برعکس، اس بغاوت کے شرکا نے براہِ راست برطانوی نوآبادیاتی حکومت کو اپنا ہدف نہیں بنایا، بلکہ ان کی توجہ یورپی کاشتکاروں اور تاجروں پر مرکوز رہی۔

19ویں صدی کے اختتام پر قدرتی نیل کی مانگ دنیا بھر میں تیزی سے کم ہونے لگی کیونکہ مصنوعی نیلے رنگ متعارف ہو چکے تھے اور یہ تیزی سے رائج ہو رہے تھے

19ویں صدی کے اختتام پر قدرتی نیل کی مانگ دنیا بھر میں تیزی سے کم ہونے لگی کیونکہ مصنوعی نیلے رنگ متعارف ہو چکے تھے اور یہ تیزی سے رائج ہو رہے تھےسبھاش بھٹاچاریا نے لکھا ہے کہ ’یہ تحریک نیل کے کاشتکاروں کے خلاف جدوجہد کے طور پر شروع ہوئی اور اسی پر ختم ہوئی۔‘

کسانوں کی مزاحمت کے طریقے ہر جگہ ایک جیسے نہ تھے۔ چواگچھا اور گووند پور میں بشن چرن اور دگمبر بسواس کی قیادت میں جو بغاوت شروع ہوئی، وہ نیل کے کاشتکاروں کے خلاف مسلح مزاحمت تھی، لیکن وقت اور مقام کے لحاظ سے اس تحریک کی نوعیت بدلتی رہی اور زیادہ تر یہ تحریک پُرامن اور عدم تشدد پر مبنی تھی۔

کسانوں کو کلکتہ کے ہندوستانی اخبارات اور کچھ وکلا کی حمایت حاصل ہوئی۔ نیل بغاوت نے بنگال کے شعور پر گہرا اثر ڈالا اور اسے ڈراموں، شاعری اور عوامی تاریخ میں نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔

یہ تحریک حکومت پر اتنا گہرا اثر ڈالنے میں کامیاب ہوئی کہ 1860 میں فوری طور پر ’نیل کمیشن‘ قائم کیا گیا۔ کمیشن کے سامنے فرخ آباد (فریدپور) کے مجسٹریٹ ای ڈبلیو ایل ٹاور نے گواہی دیتے ہوئے کہا: ’برطانیہپہنچنے والا نیل کا ایک بھی صندوق ایسا نہ تھا جس پر انسانی خون کا داغ نہ لگا ہو۔‘

انھوں نے مزید کہا کہ ’نیل کاشت کاری کا یہ نظام، میری نظر میں، خالص خونریزی پر مبنی تھا۔‘

’نیل کمیشن‘ نے اپنی رپورٹ میں نیل پلانٹرز کے طریقوں پر سخت تنقید کی اور قرار دیا کہ کسانوں کو زبردستی نیل اگانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔

نیل کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر 1862 میں ’نیل ایکٹ‘ منظور کیا گیا۔

نیل کی جبری کاشت پر پابندی لگی۔ ابیہ کاشت صرف باہمی رضامندی سے ہو سکتی تھی۔ تاہم مکمل اصلاحات نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد بنگال میں نیل کی صنعت تیزی سے زوال پذیر ہوئی، تاہم بہار میں یہ سلسلہ جاری رہا کیوں کہ برطانوی نیل کاشتکار وہاں منتقل ہوگئے تھے۔

سنہ 1917 میں بہار کے چمپارن علاقے میں برطانوی نیلکاشتکاروں کے خلاف موہن داس گاندھی نے اپنی پہلی تحریک چلائی۔

انیسویں صدی کے اختتام پر قدرتی نیل کی مانگ دنیا بھر میں تیزی سے کم ہونے لگی، کیونکہ مصنوعی نیلے رنگ متعارف ہو چکے تھےاور تیزی سے رائج ہو رہے تھے۔