ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صنعت قبروں سے ہونے والی چوری کی نئی قسمہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جسم عطیہ کرنا طبی تحقیق کے لیے ضروری ہے اور نجی کمپنیاں بس اس خلا کو پر کر رہی ہیں جو یونیورسٹیوں کی جانب سے چھوڑا گیا ہے جو تعلیم اور تحقیق کے لیے مردہ جسم حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔

حالیہ برسوں میں امریکہ میں ایسی متنازع کمپنیوں کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جو منافع کے لیے لوگوں کی لاشیں حاصل کرتا ہے

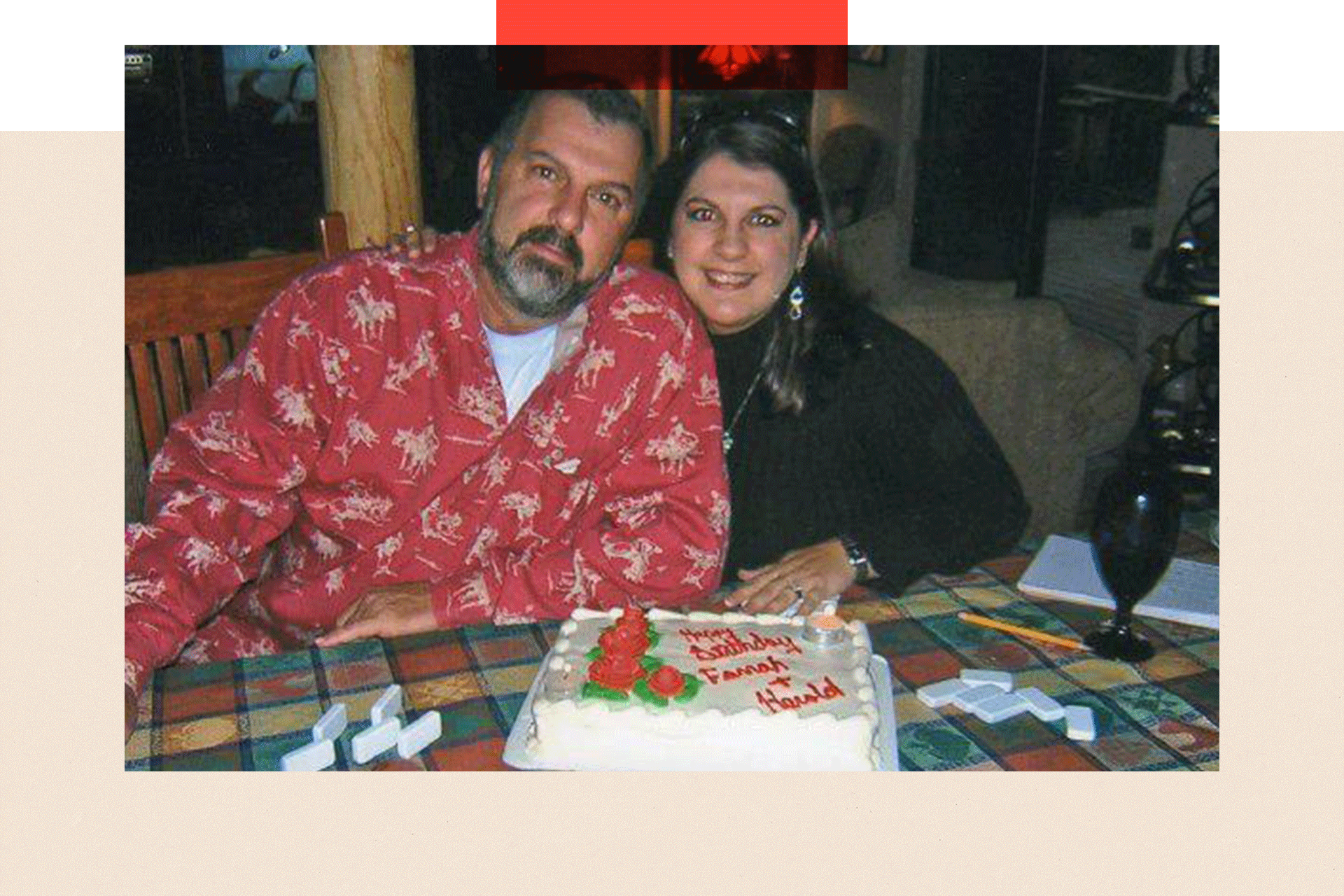

حالیہ برسوں میں امریکہ میں ایسی متنازع کمپنیوں کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جو منافع کے لیے لوگوں کی لاشیں حاصل کرتا ہےامریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ ہارولڈ ڈلرڈ، جو ’مسٹر فکس اِٹ‘ کے لقب سے جانے جاتے تھے، نومبر 2009 میں پیٹ کے کینسر کی تشخیص کے بعد چند ہفتوں میں ہاسپیس کیئر (ندگی کے آخری دنوں میں آرام دہ اور انسانی دیکھ بھال فراہم کرنے کا نظام) میں داخل ہو گئے۔

ان کے آخری ایام میں بائیو کیئر نامی ایک کمپنی کے افراد نے ان سے ملاقات کی جو طبی تربیت کے لیے جسم عطیہ کرنے کا کام کرتی ہے اور پوچھا کہ کیا وہ اپنا جسم گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری کے تجربات کے لیے عطیہ کرنا چاہتے ہیں؟

کمپنی نے وعدہ کیا کہ جسم کے استعمال نہ ہونے والے حصے کو کریمیٹ (جسم کو آگ یا شدید حرارت سے جلا کر راکھ میں تبدیل کرنا) کر دیا جائے گا اور راکھ مفت واپس بھیج دی جائے گی۔

ان کی بیٹی فراح فاسولڈ نے ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ’ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انھوں نے اسے اپنے خاندان پر بوجھ کم کرنے کا ایک طریقہ سمجھا۔ اپنا جسم عطیہ دینا وہ آخری بے لوث کام تھا جو وہ کر سکتے تھے۔‘

ڈلرڈ کرسمس سے ایک دن قبل وفات پا گئے اور ان کا جسم بائیو کیئر نے فوراً لے لیا۔

چند ماہ بعد فراح کو پولیس کی طرف سے حیران کن کال موصول ہوئی، جنھیں ان کے والد کا سر ملا تھا۔

ڈلرڈ کرسمس سے ایک دن قبل وفات پا گئے اور ان کا جسم بایو کیئر نے فوراً لے لیا۔

ڈلرڈ کرسمس سے ایک دن قبل وفات پا گئے اور ان کا جسم بایو کیئر نے فوراً لے لیا۔پولیس کے مطابق کمپنی کے ویئرہاؤس سے 45 افراد کے 100 سے زائد جسمانی حصے ملے۔ ایک تفتیش کار نے لکھا ’ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام جسمانی باقیات کو کسی کھردرے کاٹنے والے آلے جیسے کہ چین سا (آرے) سے کاٹا گیا ہے۔‘

فراح فاسولڈ کے مطابق وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے والد کی لاش کا احترام کیا جائے گا لیکن اب ان کا خیال ہے کہ ان کے والد کا جسم ’مسخ کیا گیا اور توڑا مروڑا‘ گیا۔

انھوں نے کہا ’میں رات کو آنکھیں بند کرتی تو بڑے بڑے سرخ ٹب دیکھتی جو جسمانی اعضا سے بھرے ہوتے۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں سو نہیں پا رہی تھی۔‘

کمپنی نے اس وقت اپنے وکیل کے ذریعے کہا تھا کہ وہ لاشوں کو مسخ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کمپنی اب موجود نہیں ہے اور اس کے سابق مالکان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔

یہ فراح فاسولڈ کا اس دنیا سے پہلا تعارف تھا جسے ’باڈی بروکرز‘ کہا جاتا ہے: نجی کمپنیاں جو مردہ جسم حاصل کرکے ان کو کاٹتی ہیں اور پھر اعضا کو منافع کے لیے فروخت کرتی ہیں۔ یہ اعضا اکثر طبی تحقیق کے مراکز کو بیچے جاتے ہیں۔

ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صنعت قبروں سے ہونے والی چوری کی نئی قسمہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جسم عطیہ کرنا طبی تحقیق کے لیے ضروری ہے اور نجی کمپنیاں بس اس خلا کو پر کر رہی ہیں جو یونیورسٹیوں کی جانب سے چھوڑا گیا ہے جو تعلیم اور تحقیق کے لیے مردہ جسم حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔

اگرچہ اس وقت فراح فاسولڈ کو یہ احساس نہیں تھا لیکن ان کے والد کا کیس ایک ایسی جذباتی بحث کا آغاز تھا جو زندگی کے معنی اور باعزت موت کے تصور پر روشنی ڈالتی ہے۔

لاشوں کا کاروبار

انیسویں صدی میں جب سے طب کی پڑھائی میں اضافہ ہوا ہے، سائنس سے لگاؤ رکھنے والے ایسے افراد بھی سامنے آئے ہیں جن کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا جسم ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

برینڈی شمٹ یونیوسٹی کیلیفورنیا کے تحت چلنے والے جسم عطیہ کرنے کے پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ پروگرام ایسے افراد میں انتہائی مقبول ہے جو مرنے کے بعد اپنے جسم عطیہ کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال انھیں 1600 ’مکمل جسم کے عطیے‘ ملے تھے اور 50 ہزار افراد نے جسم عطیہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رجسٹر کروایا ہوا ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگ انسانیت کے فائدے کے لیے اپنا جسم عطیہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ’بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔‘

لیکن اکثر لوگ مالی وجوہات کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ شمٹ کہتی ہیں میت کی تدفین کا انتظام کرنا کافی مہنگا پڑتا ہے تو کئی لوگ اس لالچ میں بھی اپنا جسم عطیہ کر دیتے ہیں۔

بیشتر میڈیکل کالجوں کی طرح کیلیفورنیا یونیورسٹی ان کو ملنے والے جسموں کے عطیے سے مالی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتی اور ان کے اس بارے میں کافی سخت قواعد و ضوابط ہیں کہ عطیہ کی گئی لاشوں سے کیسے سلوک کرنا ہے۔

لیکن حالیہ برسوں میں امریکہ میں ایسی متنازع کمپنیوں کا نیٹورک سامنے آیا ہے جو منافع کے لیے لوگوں کی لاشیں حصل کرتا ہے اور ان کے اعضا الگ کر کے انھیں بیچتا ہے۔ کچھ لوگ انھیں ’لاشوں کے سوداگر‘ کہتے ہیں لیکن یہ کمپنیاں خود کو ’نان ٹرانسپلانٹ ٹیشو بینک‘ کہتی ہیں۔

کچھ یونیورسٹیاں ان کمپنیوں سے لاشیں حاصل کر کے انھیں ڈاکٹروں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کے دیگر گاہکوں میں میڈیکل انجینیئرنگ فرمز بھی شامل ہیں جو ان جسموں کے حصوں کو اپنی نئی پراڈکٹس کے تجربے کے لیے استعمال کرتی ہیں جیسے کہ کولہے کی پیوند کاری۔

منافع کے لیے جسم کے اعضا کے کاروبار پر برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں پابندی ہے۔ تاہم امریکہ میں اس متعلق واضح قوانین نہ ہونے کے باعث یہ کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے۔

2017 میں روئٹرز کے صحافی برائن گرو کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں امریکہ میں ایسی 25 کمپنیوں کی نشاندہی کیتھی جو اس کاروبار میں شامل ہیں۔ یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی تفتیش تھی۔ تفیش کے دوران پتا چلا تھا کہ ایک کمپنی نے تین سال کے عرصے میں جسموں کے حصوں کے کاروبار سے ایک کروڑ 25 لاکھ منافع کمایا تھا۔

ان میں کچھ کمپنیاں بڑی حد تک قابل اعتبار ہیں جو سخت اخلاقی قواعد پر عمل کرنے کادعویٰ کرتی ہیں۔ دیگر کمپنیوں پر لاشوں کی بے حرمتی اور غم یں مبتلا افراد کے استحصال کا الزام لگتا آیا ہے۔

عالمی سطح پر چلنے والا کاروبار

جینی کلیمین نے اس موضوع پر اپنی کتاب ’دی پرائس آف لائف‘ (زندگی کی قیمت) کے لیے کئی سالوں تک تحقیقات کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس بارے میں واضح قوانین نہ ہونے کے باعث اس کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

مثال کے طور پر برطانیہ میں ’ہیومن ٹیشو ایکٹ‘ کے تحت جسمانی اعضا کی فروخت سے مالی فائدہ اٹھانے پر پابندی ہے لیکن امریکہ میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں۔ ویسے تو امریکہ کے ’یونیفارم انیٹمیکل گفٹ ایکٹ‘ کے تحت انسانی ٹیشو کی فروخت پر پابندی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہی قانون کسی بھی جسم کے حصے کی ’پراسیسنگ‘ کے لیے ’ایک معقول رقم’ لینے کے اجازت دیتا ہے۔

کلیمن کہتی ہیں کہ ان ہی قوانین کی وجہ سے امریکہ دنیا بھر میں لاشیں ایکسپورٹ کرنے کا مرکز بن گیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اس کاروبار سے منسلک ایک بڑی امریکی کمپنی برطانیہ سمیت 50 ممالک کو جسم برآمد کرتی ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جسم عطیہ کرنے کا رجحان کم ہے ایسے میں وہ امریکہ سے جسم منگواتے ہیں۔

اس بارے میں سرکاری اعداد و شمار تو دستیاب نہیں۔ تاہم روئٹرز کے اندازوں کے مطابق سنہ 2011 سے 2015 کے دوران اس کاروبار سے منسلک نجی امریکی کمپنیاں کم از کم 50 ہزار جسم حاصل کرنے میں کامیاب رہیں اور ان کمپنیوں نے ایک لاکھ 82 ہزار کے قریب جسم کے حصے فروخت کیے۔

’لاوارث لاشیں‘

روئٹرز کی تحقیقات کے دوران برائن گرو کے سامنے لاشوں کے کاروبار سے منسلک افراد اور فیونرل ہاؤسز کے گٹھ جوڑ کے کئی کیسز سامنے آئے۔ فیونرل ہاؤسز لوگوں کو تدفین اور اس سے پہلے کے مراحل میں لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ کئی مواقعوں پر پایا گیا کہ فیونرل ہومز نے ان دلالوں کی ملاقات ایسے افراد سے کروائی جن کے حال ہی میں کسی رشتہ دار کی موت ہوئی ہو اور اس کے بدلے میں ان فیونرل ہومز کو ریفرل فیس ملتی جو کبھی کبھار ایک ہزار ڈالرز تک بھی چلی جاتی۔

ایسی متعدد کہانیاں با آسانی مل جاتی ہیں جن میں لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہو اور امریکہ میں مضبوط قوانین نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قانونی چارہ جوئی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

بائیو کیئر کے ساتھ اپنے تجربے کے بعد فراح کو امید تھی کہ کمپنی کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہو گا۔ انھیں اس بات کا دکھ تو تھا ہی کہ ان کے والد کی لاش کو چین سا (آرے) کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ ان کو اپنے والد کی راکھ ایک زپ لاک تھیلے میں بذریعہ ڈاک ملی تھی، وہ اس بارے میں بھی خوش نہیں تھیں۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ وہ ان کے والد کے جسم کی راکھ تھی۔ تاہم وہ کہتی ہیں وہ کسی انسانی جسم کی راکھ نہیں لگ رہی تھی۔

ہارولڈ ڈلرڈ کی بیٹی کو بتایا گیا کہ ان کے والد کی باقیات کا انتظام کرنے والی کمپنی نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے۔

ہارولڈ ڈلرڈ کی بیٹی کو بتایا گیا کہ ان کے والد کی باقیات کا انتظام کرنے والی کمپنی نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے۔ ابتدائی طور پر بائیو کیئر کے مالک پر فراڈ کا الزام عائد کیا گیا لیکن بعد میں یہ واپس لے لیا گیا کیونکہ استغاثہ ثابت نہیں کر سکی کہ ان کی نیت دھوکہ دینے کی تھی۔

فراح فاسولڈ نے مقامی پراسیکیوٹر سے رابطہ کیا۔ تاہم انھیں بتایا گیا کہ بائیو کیئر نے ریاست کا کوئی فوجداری قانون نہیں توڑا ہے۔

ایک اور متنازع معاملہ ’ریاست کی ملکیت لاشوں‘ (لاوارث لاشوں) کے عطیے کا ہے۔ مثال کے طور پر بے گھر یا ایسے افراد جن کا کوئی والی وارث نہ ہو تو ایسے افراد کی لاشوں کو سائنس کے لیے عطیہ کر دیا جاتا ہے۔

اصولًا تو حکام پہلے مرنے والے کے لواحقین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں پاتے تو پھر لاش عطیہ کر دی جاتی ہے۔

تاہم بی بی سی کو بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اس اصول پر عمل نہیں کیا جاتا۔ گذشتہ برس ٹم لیگٹ ٹیکساس میں اپنے گھر میں بیٹھے ایک نیوز ایپ پر سکرول کر رہے تھے جب انھیں ایسے افراد کی ایک فہرست ملی جن کی لاشوں کو لاوارث قرار دیے جانے کے بعد عطیہ کر دیا گیا تھا۔

انھیں اس وقت شدید جھٹکا لگا جب انھوں نے اس فہرست میں اپنے بڑے بھائی ڈیل کا نام پڑھا جن کی ایک سال قبل وفات ہوئی تھی۔

ان کی لاش منافع کے لیے چلائی جانے والی ایک میڈیکل ایجوکیشن کمپنی نے اینستھیزیولوجسٹ کو تربیت دینے کے لیے استعمال کی تھی۔ یہ 2019 سے 2024 کے دوران شمالی ٹیکساس کی یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنس سینٹر کو مہیا کی گئی دو ہزار لاشوں میں سے ایک تھی۔

لیگٹ کہتے ہیں کہ انھیں بہت غصہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی جانب انگلی اٹھائے اور ان کے متعلق بات کرے۔

ان کے مطابق ان کے بھائی ایک خاموش طبع انسان تھے جو لوگوں سے دور رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کیونکہ ٹیکنالوجی سے دور رہتے تھے اس لیے ان سے رابطہ رکھنا کافی مشکل تھا۔ تاہم ان کا اصرار ہے کہ ان کے بھائی بھی ایک انسان تھے اور وہ موت کے بعد عزت کے مستحق تھے۔

شمالی ٹیکساس کی یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنس سینٹر نے بی بی سی کو بھیجے گئے ایک بیان میں متاثرہ خاندان سے ’تہہ دل‘ سے معافی مانگی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے پروگرام کی توجہ تعلیم اور ’آنے والی نسلوں اور خاندانوں کی صحت کے معیار کو بہتر بنانے پر‘ مرکوز کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے گذشتہ سال یہ معاملہ پہلی مرتبہ سامنے آنے کے بعد اس پروگرام کے ذمہ دار عملے کر نکال دیا گیا تھا۔

غیر ضروری طور پر ولن بنایا جا رہا ہے؟

ان خوفناک کہانیوں سے قطع نظر مرنے والوں کی لاشوں کا عطیہ سائنسی تحقیق کے لیے انتہائی اہم ہے۔

کیلیفورنیا یونیورسٹی کی برینڈی شمٹ کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ لاشیں ڈاکٹروں اور سرجنوں کو تربیت فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اکثر میڈیکل کے طلبا پہلی مرتبہ کسی انسانی جسم پر تربیت ان ہی لاشوں پر حاصل کرتے ہیں۔

وہ کہتی ہیں کہ یہی طلبا آگے چل کر لوگوں کی مدد کریں گے۔

اس کے علاوہ عطیہ کی گئی ان لاشوں کو نئے طریقہ علاج تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شمٹ کے مطابق گھٹنے اور کولہے کی پیوندکاری، روبوٹک سرجری اور پیس میکرز وغیرہ کے تجربےپہلے ایسی ہی لاشوں پر کیے گئے تھے۔

مرنے والوں کی لاشوں کا عطیہ سائنسی تحقیق کے لیے انتہائی اہم ہے

مرنے والوں کی لاشوں کا عطیہ سائنسی تحقیق کے لیے انتہائی اہم ہےکچھ نجی دلالوں کا کہنا ہے کہ انھیں غیر ضروری طور پر ولن بنایا جا رہا ہے۔ کیون لوبریرا ایک ایسی ہی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں جو لاشیں فراہم کرتی ہے۔ ان کے مطابق امریکن ایسوسی ایشن آف ٹشو بینکس کی طرف سے ان کی کمپنی کو اجازت دیے جانے کا مطلب ہے کہ انھیں ایسوسی ایشن کی جانب سے لاشوں سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہو گا۔ نجی کمپنیوں کو قانونی طور پر کام کرنے کے لیے ایسوسی ایشن کی منظوری ضروری نہیں۔ اب تک سات کمپنیوں نے ایسوسی ایشن سے منظوری حاصل کی ہے۔

کیون لوبریرا کہتے مسئلہ ان کی کمپنی جیسی کمپنیوں کا نہیں جو ایمانداری سے کام کر رہی ہیں۔ ’اب بھی ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو بنا اکریڈیشن (ایسوسی ایشن کی منظوری) کے کام کر رہی ہیں۔ میں لوگوں کو ہمیشہ ان کمپنیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔‘

وہ کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے پوری صنعت کو بند کر دینا صحیح نہیں۔

منافع بخش کاروبار پر پابندی؟

میں نے جن سے بھی بات کی سب اس بات پر منتفق ہیں کہ امریکہ میں اس پر مزید قانون سازی کی ضرورت ہے۔

تو اس معاملے پر کس طرز کی قانون سازی ہو سکتی ہے؟

برینڈی شمٹ مشورہ دیتی ہیں امریکہ کو یورپی ممالک کی طرح منافع کے لیے لاشوں کے کاروبار پر پابندی لگا دینی چاہیے۔

وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی مردہ جسم کو رکھنے پر کچھ اخراجات ضرور آتے ہیں جیسے کہ جسم کو لانا، لے جانا، اور اس پر لگائے جانے والے کیمیکلز کی لاگت۔وہ کہتی ہیں کہ کمپنیوں کی جانب سے ان سروسز کے لیے فیس لینا جائز ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کاروبار سے منافع کمانا ایک گھٹیا فعل ہے۔

ان کی تجویز ہے کہ امریکہ اعضا کے عطیہ سے متعلق اپنی پالیسی کی طرز پر ایک لاشوں کے عطیہ کے متعلق قانون بنا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں اعضا کی فروخت پر پابندی ہے۔

تاہم کلیمن کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ منافع کے لیے چلنے والے ان اداروں پر پابندی عائد کر دے تو دنیا بھر میں ڈاکٹروں کی تربیت اور میڈیکل انجینیئرنگ کے لیے درکار جسموں کی قلت پیدا ہو جائے گی۔

’اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاشوں کا کاروبار نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جسم عطیہ کرنے ہوں گے۔‘

وہ یونیورسٹیوں پر زور دیتی ہے کہ وہ براہِ راست جسموں کے عطیات مانگنے کے لیے بھرپور تشہیری مہمات شروع کریں۔ ’مثال کے طور پر اس کے لیے اتنی بھرپور مہمات نہیں چلائی جاتیں جیسے اعضا کے عطیہ کے لیے آگاہی مہم چلائی جاتی ہیں۔‘

وہ کہتی ہیں کہ ایک بار جب اس کمی کو پورا کر لیا جائے تو پھر امریکہ میں منافع بخش عطیات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی کے باعث شاید مستقبل میں لاشوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک ٹرینی ڈاکٹر آسانی سے ہیڈسیٹ لگا کر کمپیوٹر سے تیار کردہ مریض پر مشق کر سکے گا۔

2023 میں، کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی امریکہ کے ان پہلے میڈیکل کالجز میں سے ایک بن گیا جس نے اپنے تربیتی پروگرام میں انسانی لاشوں کا استعمال بند کر کے اس کی جگہ ورچوئل ریئلٹی ماڈلز کا آغاز کیا۔

اس میڈیکل کالج سے تعلق رکھنے والے پروفیسر مارک گریسوالڈ نے اُس وقت لائف وائر نامی ویب سائٹ کو بتایا تھا کہ اصلی جسم ’جسم کے رنگوں اور ساختوں کو محفوظ رکھتا ہے جو خون کی نالی سے نکلنے والے نس کو پہچاننا مشکل بنا سکتا ہے۔‘

تاہم کلیمن کہتی ہیں ورچوئل ریئلٹی نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ انسانی جسم کی جگہ لے سکیں۔

فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی جسموں کی طلب برقرار رہے گی اور اس کے نتیجے میں لوگ منافع بھی کمائیں گے۔